こんにちは!

古い紙幣や硬貨には、その時代ならではの物語が詰まっています。

今回は、たった5年の間に発行された、デザインが全く異なる2種類の「五十銭紙幣」にスポットを当てて、激動の昭和の時代を紐解いてみたいと思います。

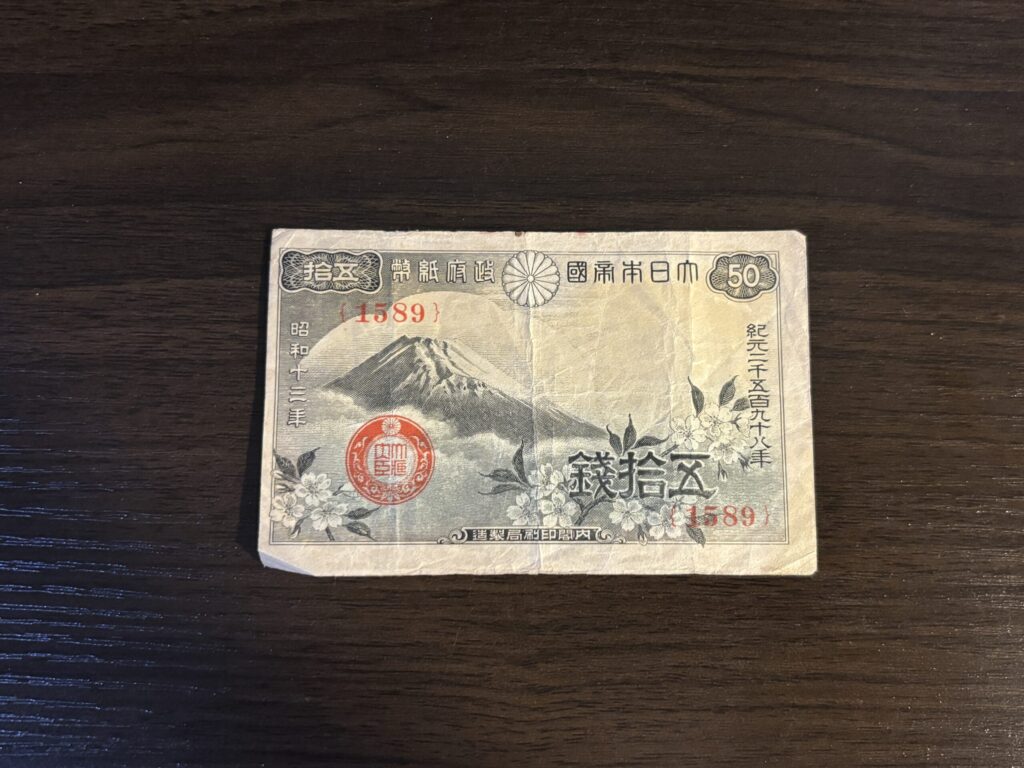

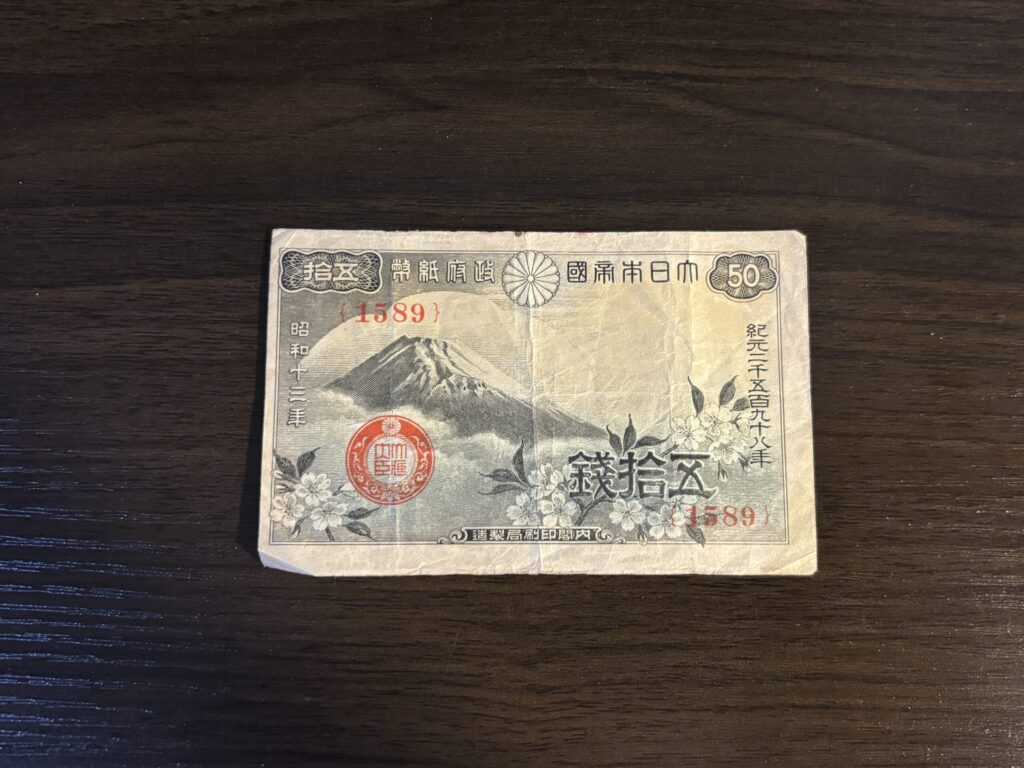

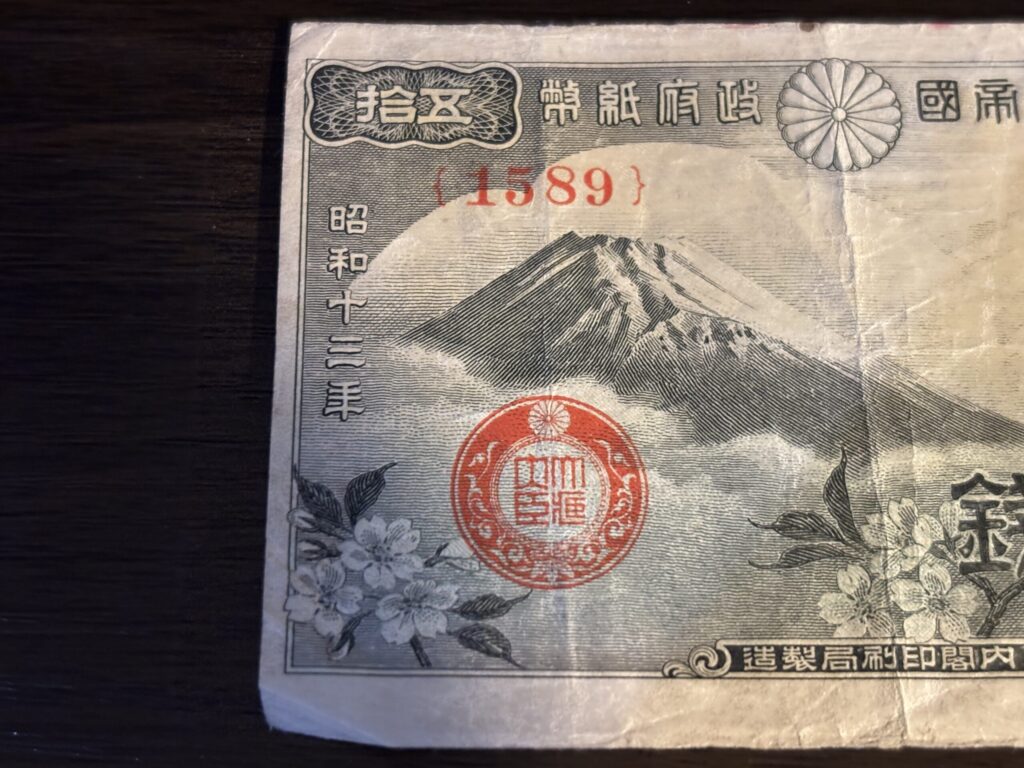

左の紙幣は昭和十三年、右の紙幣は昭和十八年に発行されたものです。 どちらも額面は「五十銭」。

しかし、そのデザインからは、それぞれの時代が置かれた状況が色濃く伝わってきます。

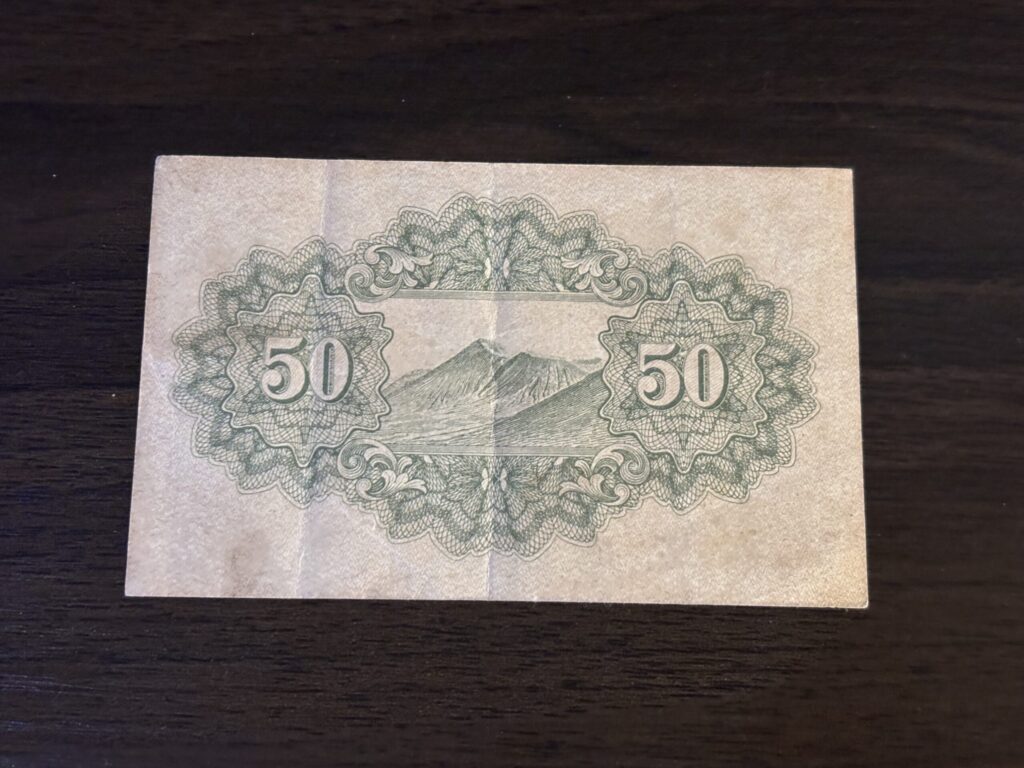

昭和13年発行:平和と豊かさを願う「富士山と大黒様」

まずはこちらの紙幣から。

表面には、日本の象徴である富士山が描かれています。

この紙幣が発行されたのは、日中戦争が長期化していたものの、まだ国民生活に「豊かさ」や「幸せ」への願いが残っていた時代でした。

人々が平和な日々を願う気持ちが、この穏やかで縁起の良いデザインに込められているように感じます。

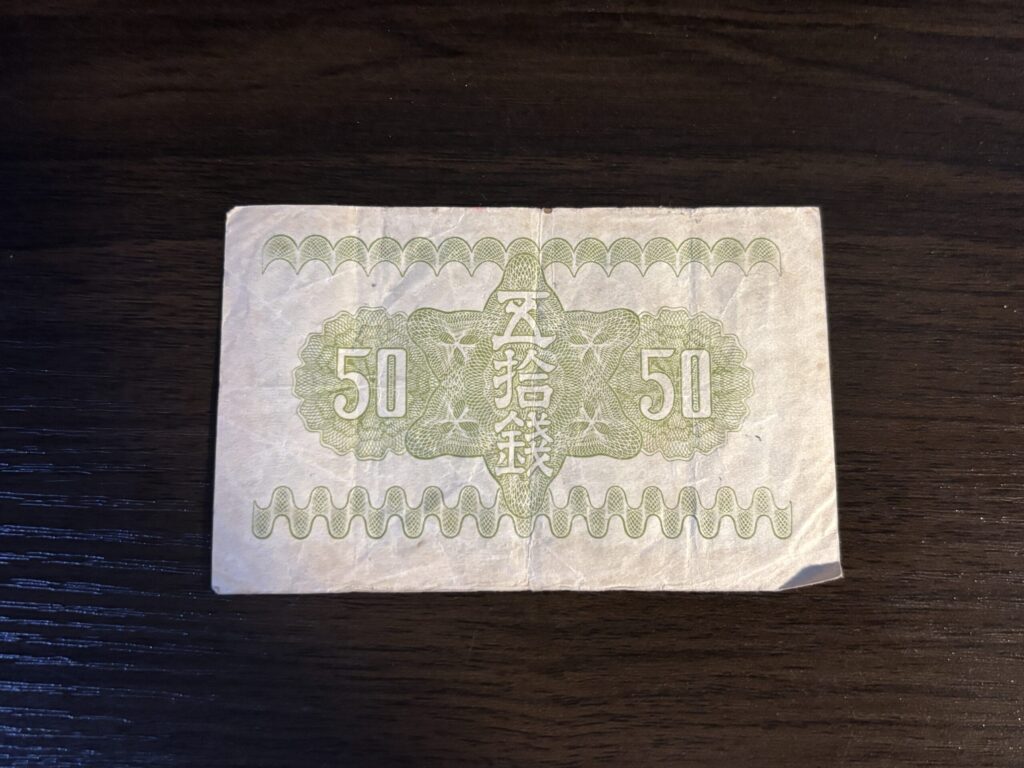

昭和18年発行:戦時下の日本を描いた「靖国神社と鳳凰」

次に、わずか5年後に発行されたこちらの紙幣です。

この紙幣が発行された昭和18年は、第二次世界大戦の最中です。戦況が厳しさを増し、戦時体制がより強固になっていた時代でした。

表面には、当時の精神的な支柱であった靖国神社の鳥居と社殿が描かれています。上空には、平和と繁栄を象徴する鳳凰が舞っていますが、これもまた、厳しい時代の中で希望を失わないようにという国民へのメッセージだったのかもしれません。

現代での価値は?

これらの五十銭紙幣は、現在では額面通りの価値はありません。しかし、その希少性や歴史的背景から、古銭コレクターの間では非常に人気があります。

特に、状態が良いもの(折れ目や汚れが少ないもの)であれば、額面を大きく上回る価値で取引されることも珍しくありません。

もしこの2枚の紙幣を見つけたら、それぞれのデザインに隠された歴史の物語に思いを馳せてみてください。

たった5年の間に、日本の社会がどれほど大きく変化したのかを、この小さな紙幣が教えてくれます。

査定や買取などをお考えの方は業者に依頼してみても良いかもしれませんね。

詳しいことがわからない方でも査定してみると思わぬ価値を見出せるかも!?